Пропавшие пограничники. Симуширский «перевал Дятлова», 11 фото и текст

- Эта история, произошедшая на далеком курильском острове Симушир во многом перекликается с событиями «перевала Дятлова», однако известна она немногим…

- На Симушире к 1996 году населенными остались лишь два пункта: метеостанция на перешейке Косточко и пограничная застава в бухте Китобойная.

Служба на острове была спокойной и однообразной. Не удивительно, что любая возможность выйти за пределы подразделения была для солдат желанным приключением. Так родилась идея сходить на зимнюю охоту. ПЗ №26 "Симушир"

- За кальдерой вулкана Заварицкого, в сторону Броутона, был оборудован балок, человек на 6-8, укрытый прорезиненной тканью. Еще с лета парни готовились к походу – носили в балок запасы продуктов. К зиме все было готово, а маршрут хорошо знаком.

Кальдера вулкана Заварицкого (в верхнем левом углу чуть виден конус вулкана Прево)

- Четверо солдат-срочников под командованием начальника заставы лейтенанта Алексея Циркунова, ушли 17 декабря. Вернуться планировали 28-30 декабря.

Командовать на заставе остался зам начальника по боевой подготовке.

Длина тропы от заставы до балка 30 км., напрямую -21 км., но мешал вулкан Мильна - УКВ-радиостанция не работала. КВ-радиостанция была слишком тяжелой - ее не взяли. По этой же причине не взяли и плотный верх от армейских бушлатов – ушли в легких синтепоновых поддевках, не мешающих движению на лыжах.

Официально пограничники были не на охоте, а в наряде РПГ (разведывательно-поисковая группа) с автоматом и винтовкой СВД, ружьё, хранившееся на заставе со времен царя Гороха, они не взяли.

Вулкан Мильна и Горелая Сопка

- Очень похоже, что охота у ребят (самому старшему из них - начальнику заставы - было 23 года) не задалась. Возможно, они и не планировали всерьез охотиться, просто хотели пожить как «Робинзоны на острове».

Так или иначе, но к 29 декабря, в балке, когда уходили, они оставили лишь две луковицы – закон тайги. Уходишь с зимовья, оставь - дрова в печке и на отопление, продукты. Да и возвращаться пора – скоро Новый год! Детская вера в новогоднюю магию у них еще не исчезла. Нужно обязательно прийти к 30 декабря. Обязательно!

В момент старта было солнечно и безветренно, температура 0-1. О том, что на Симушир движется непогода, узнать было неоткуда. Циклон настиг отряд примерно через час пути, на подъёме к кромке внутрь кальдеры вулкана Заварицкого.

Свистящая белая мгла накрыла остров, лишая путников ориентира. Влажный ветер, скоростью до 30 метров в секунду, пронизывал одежду насквозь. Но они шли, борясь с ветром. Пытались разжечь костёр, обогреться и идти дальше.

Постепенно цепочка лыжников растянулась и распалась…

К назначенному сроку на заставу никто не пришел.

Наступил 1997 год. Погода налаживалась, а надежды замбоя на возвращение наряда таяли… 7 января он доложил о пропавших в штаб отряда.

Перешеек Косточко в тумане

- Поисковая группа была сформирована практически по тревоге. Уже вечером 8 января, вылетевший с Кунашира вертолет, высадил возле балка первую поисковую группу пограничников под командованием п.п-ка Петрова.

На следующий день пошли по предполагаемому маршруту движения пограничников (его хорошо знал прапорщик Александр Марченко). На старте ген. п-к Виталий Седых по радиостанции поставил задачу, чтобы выходили на связь через каждый час.

Приказ есть приказ. Каждый час останавливались, разворачивал/сворачивали радиостанцию. В результате, до темна на метеостанцию дойти не успели – заночевали в снегу. Заодно и проверили - могли ли выжить пограничники. Могли, но при условии хорошей экипировки и опыта.

На утро все были живы, но подполковник и еще один офицер (прибывший в яловых сапогах) получили обморожения пальцев ног и убыли в госпиталь. Старшим остался первый зам. начальника штаба Южно-Курильского погранотряда Павел Назаров.

15 января ПСКР «Амур» доставил в Китобойную 9 спасателей с Сахалина.

Состав Сахалинского поисково-спасательного отряда 90-х годов. В центре нижнего ряда -"Батя" - Валерий Поляков

- Объединенные поисковые действия велись до конца января, но безрезультатно. Симушир не отдавал людей…

Искали с двух направлений. Облетали вертолётом.

И никого…

Первого пропавшего солдата в конце февраля - начале марта обнаружил Павел Севолов - охотник, шедший с бухты Броутона на метеостанцию. Почему так поздно и насколько сложными были поиски можно представить по воспоминаниям майора Назарова:

«На следующий день с Пашей-охотником на «Барсе» выехал к месту, где он нашёл солдатика. Туман – руки не видно. Едем в облаках. Выдерживаю курс прямо. Без наклонов. И что-то круто полезли вверх. Остановились. За ремни взялись - пошли вперёд и вверх, протаптывая снег.

Оказалось, забрались к триангуляционному знаку на кромке кальдеры. Взяли правее и ниже. Ехали-ехали и понимаем, что опять куда-то не туда. Решил еще раз остановиться, осмотреться. Тут разрыв в пелене и вижу -передо мной дальше вроде бы снега нет.

Оказалось. что на снежном карнизе стою. На «Барсе» если бы ехали - летом бы только нас нашли... Так мы и ездили, пока не стали спускаться в нижнюю часть кальдеры. Там-то и нашли разрытый Павлом снег (пещерка в сумёте) и солдатика.»

Метеостанция на перешейке Косточко (фото Татьяна Ивельская)

- С этого момента началась вторая поисковая операция. Пограничники и сахалинские спасатели высадились с корабля в апреле.

Условно поисковые действия можно было разделить на три группы:

1. Войсковая. Пограничники жили на метеостанции и выходили на поиски 2-3 группами по 3 человека в каждой.

2. Войсковая. Пограничники жили в балке и занимались поисками вокруг него.

3. Спасатели сахалинского МЧС. Они разбили лагерь в кальдере и работали самостоятельно. Лидером отряда был легендарный Валерий Поляков, придумавший знаменитый «Час тишины».

Рискуя жизнью, пограничники и спасатели прочесывали заснеженные обрывы. В течение светового дня проходили по 30-40 км и, слава Богу, что никто из них не погиб и не покалечился за четыре месяца поисковых работ.

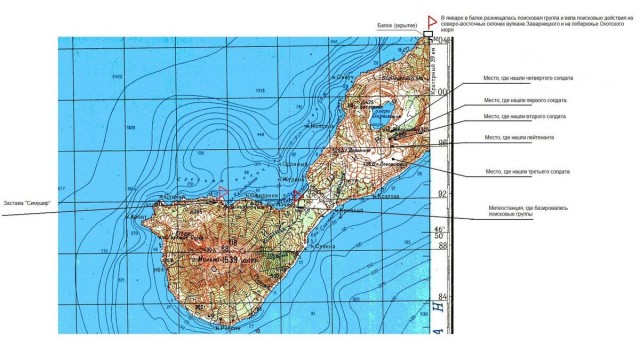

Места обнаружения тел пограничников (схема П.В.Назарова)

- Сахалинские спасатели. Фото 90-х годов

- Спасатели обнаружили второго солдата в снегу на скате холма в сторону кальдеры – он шёл на ветер, в противоположную от кальдеры сторону.

Потом наши нашли лейтенанта. Начальник заставы замерз на ходу, направляясь к кальдере, в попытке собрать отставших. На нем был автомат и винтовка СВД - оружие не бросил. Нёс.

Четвёртого разыскали в конце апреля. Рядовой прошёл дальше всех. Шёл по ветру в сторону океанского обрыва. Метров 200 обрыв. Как шёл, так и упал, раскинув руки. Крестом. Все погибшие лежали вытянувшись, а не в позе эмбриона, как это обычно бывает. Выстуженные, обессиленные, бойцы сражались за жизнь до последнего,

После четвёртого солдата долго никого не могли найти и поисковики приняли решение сниматься.

Осталась только группа Павла Назарова. Базировалась на метеостанции. Последнего пограничника, в боковой ветке центрального оврага кальдеры, 15 июня нашел пр-к Шулаков. Снег почти стаял, и солдат лежал внутри наледи как в хрустальном саркофаге...

Тела пограничников отправили на материк. Родным.

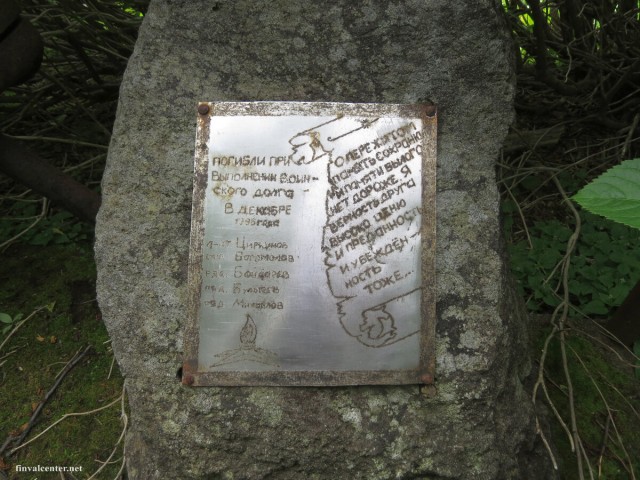

Памятник погибшим пограничникам возле заставы

- Памятник устанавливали позже, вероятно поэтому, точную дату гибели и имена не указали

Тогда же установили в кальдере вулкана Заварицкого памятный знак – табличку из листа нержавеющей стали на импровизированном постаменте. Его и сейчас, наверное, видно с воздуха.

Памятник возле заставы установили уже позже.

В качестве заключения хочется сказать, что погибшие пограничники не нуждаются в оценке их действий. Они и так заплатили за свою ошибку чудовищную цену. Эта статья написана для живых: чтобы помнили и были осторожны.

😁

871 просмотр